Es war nicht immer leicht, mit Franz Hodjak verbunden zu sein, nach seinem Tod am 6. Juli 2025 ist es umso schwerer. Doch man kann es sich etwas leichter machen – mit seiner Hilfe, mit seinen Worten: „meine damen und herren hiermit teile ich mit / die beisetzung findet freitag 15 uhr statt“. Dieser Freitag war der 1. August 2025, die Uhrzeit stimmt. Erschienen ist das Gedicht trauer um Coco 1979 in Bukarest in dem Band mit Polly Knall spricht man über selbstverständliche dinge als wären sie selbstverständlich. Dahinter glaubt man ihn lächeln zu sehen, hintergründig wie immer. Nach Mutmaßungen über die Ursachen für den Tod des Kanarienvogels Coco schließt der Text mit der Aufforderung: „erweisen sie ihm die letzte ehre / lassen sie ab von blumenspenden / und kränzen / und trostworten / und dem diskreten händegeschüttel / halten sie ruhig auch die hüte auf und ihr weises lächeln / doch öffnen sie eine gedenkminute lang / alle käfige der welt“. (mit Polly Knall …, Bukarest, 1979, S. 44)

Es ist wie immer bei Franz Hodjak: Alles steht in dem Gedicht, alles, worum es geht, das Leben und die Freiheit, „selbstverständliche dinge“ – und zugleich, dass sie nicht selbstverständlich sind, ja dass es sie nicht eigentlich gibt: „alle käfige der welt“ lassen sich allenfalls „eine gedenkminute lang“ öffnen. Für die Freiheit wie das Leben gilt die Einsicht: „eine sache, denkst du, macht sich / am eindringlichsten bemerkbar // durch ihre abwesenheit. du denkst es / und ein jahrzehnt ist um.“ (flieder im ohr. Bukarest 1983, S. 11)

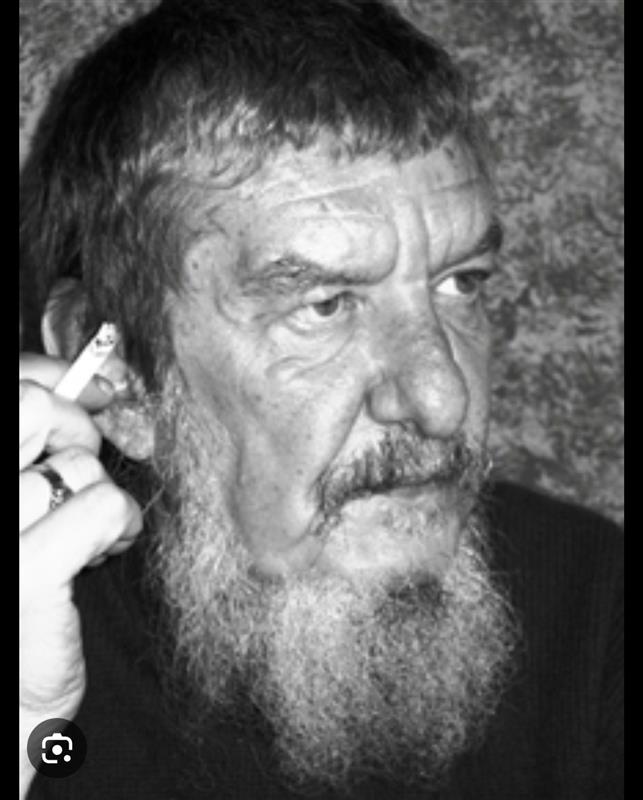

Acht Jahrzehnte sind um. Dahin sind Jahrzehnte der nimmermüden „sentimentalischen“ Forderungen und Aufforderungen, der schönen Ausblicke auf Bilder einer wunden Welt und der tiefenscharfen Einblicke in ihre Abgründe. Freiheit heißt das beständige Ausrufungszeichen in Franz Hodjaks Sagen und Tun, dahinter aber, am Ende steht immer das Fragezeichen: Die Schutzengel stürzen (sich) aus dem Himmel, einer klatscht just auf den Balkon. „Zuerst denkst du, // Gott sei Dank, er hat mich / nicht erschlagen. Und dann?“ (Die Faszination eines Tages, den es nicht gibt. Weilerswist 2008, S. 30) Mit diesem Fragezeichen, dem „Und dann?“, hat er seine Leser alleingelassen, ohne „trostworte“, dafür mit den seinen. „Ich habe die Worte immer umgedreht, / damit ich ihr Gesicht sehe.“ (Ich verirrte mich im Nadelöhr. Dresden 2024, S. 5) Man darf sie weiter umdrehen, damit man sein Gesicht sieht.

Lächelnd, beharrlich, eisern. Zum fröhlichen Lachen allerdings hat es bei Franz Hodjak nie gereicht. Dieses war ihm mitnichten vergangen, er hat vielmehr schon dort, wo er herkam, keinen Grund dafür gefunden. Stefan Sienerth hat seine Gespräche mit deutschen Schriftstellern aus Südosteuropa (München 1997) mit dem letzten Halbsatz aus Hodjaks Überlegungen dazu betitelt: “Dass man überhaupt auf die Welt kommt, ist Zufall. Bei mir kam noch ein Zufall hinzu, nämlich dass ich in diesen Raum Siebenbürgen hineingeboren wurde [kursiv G. A.] …“ (S. 283) Siebenbürgen, Rumänien, das war damals, 1944, das ist auch jetzt kein Raum, wo man das Lachen lernt. Viel lernen kann man gleichwohl: Sprachen, gar ihrer drei, Zusammenhalt und Freundschaft, Fantasie und Liebe. Aus Hermannstadt zog er aus, all das zu lernen, in Klausenburg fand er Bücher, Freunde, Bücherfreunde, seine Frau, die aus einer dritten Ecke Siebenbürgens kam. Da dies nicht alles sein konnte, ging er daran, nach bestem Wissen und Gewissen mehr daraus zu machen: aus den Sprachen, aus den Freundschaften, aus der Liebe.

Wenn einer aber nicht stillhielt in jener Landschaft, in sozialistischer Grabesstille erstarrt, dann machte er sich unbeliebt, ja verdächtig und blieb fremd. Beliebt sein war nie das Bestreben des strengen, zuvorderst mit sich selbst strengen „Geschichtensammler“ und Versarbeiters Franz Hodjak, und verdächtig war, wer dachte, ohnehin und zufleiß. Fremdheit aber macht umso weniger Freude, und etwas davon braucht selbst ein strenger Mann. Also muss er sie sich selbstschreibend erarbeiten: „Mit Wirklichkeit hat mein Schreiben überhaupt nichts zu tun, enorm aber mit meinen Erfahrungen mit Wirklichkeit.“ (Stefan Sienerth, „Dass ich …“ S. 274) Und diese Erfahrungen sind in der Tat „enorm“. So viel er auch an Liebe und Freundlichkeit aufzubringen vermag, für die Seinen, die Freunde und Gefährten – „Enormität“ und Fremdheit bleiben bestehen, wachsen bedrohlich an, sich aus.

Beirren lässt er sich nicht, er schreibt, liest, lektoriert: „Ich war gern Verlagslektor, es machte einfach Spaß …“ Den verschafft er sich und anderen Autoren – wiederum zufleiß –, zumal seinen jungen Dichterkollegen. Ihre Erstveröffentlichungen begleitet er im Klausenburger Dacia Verlag durch alle Geburtswehen (die Zensur legt allerhand Zangen an, sie zu behindern) und hebt sie unter Triumph, doch ohne Geschrei aus der Verlagstaufe. „Besonders mutig war ich nicht, wirklich, ich hab gern mit dem Feuer gespielt, was ich an Angstschweiß vergossen habe, damit könnte man etliche Mühlen antreiben, doch welche?“ (Sienerth, „Dass ich …“, S. 284) Fröhlich ist das nicht, vielleicht war es manchmal lustig – das konnte Franz Hodjak sein, bis hin zu Nonsens- und Kindergedichten.

Hoffnung und Schönheit wiederum verkriechen sich im Konjunktiv, er aber hält standhaft und mit zage zweifelndem Lächeln an beunruhigenden Verheißungen, an ungewissen Vorstellungen, an verrückenden Bildern davon fest: „etwas wie ein papierdrache / zerrt an einer unsichtbaren schnur. / plötzlich / spürst du das verlangen, dich / in eine alternde frau zu verlieben, als wäre / ihre trostlosigkeit das einzige, das dieses zerren aufwiegt.“ (mit Polly Knall …, S. 39) Und „im Talgrund klingt das Läuten / der Glocken, als käme es / vom Himmel“ (Ehrenplatz im Jenseits. Ludwigsburg 2025, S. 129).

Diese drei Verse hat er nicht damals dort geschrieben, sondern später hier. Denn Himmel und Talgrund, Oben und Unten, Gut und Böse, Leben und Sterben, Heimat und Fremde, dort wie hier sind das keine verlässlichen Koordinaten. Der Klausenburger Verlagslektor, der Familienvater mit den Seinen und der rumäniendeutsche Dichter wie seine Kollegen und Freunde müssen spätestens in den Neunzigern erkennen: Bleiben oder Gehen, das ist letztlich eine administrative Entscheidung. Existenziell aber gilt flieder im ohr. So heißt das Titelgedicht des Bandes von 1983 und klingt nicht zufällig an das rumänische „floare la ureche“, gleichsam zwingend aber an Martin Luther an: „und du stehst da / und kannst nicht anders, die wege sind verzettelt, das ziel gestempelt, überall blüht / legalisierter flieder, du zahlst die miete, / klopfst mit dem bleistift an die wolken, / an die ewigkeit und an alle / andern / argumente, / lebst, versuchst es, / schreibst, / und ein betrunkener wankt durch die stille / in einer weise, / die dich deine ohnmacht / deutlich fühlen lässt“ (S. 31 f.)

Gewinn der Auswanderung nach Deutschland 1992: eine zweite Heimatlosigkeit. Der Vagant, er lächelt: „ich lebe unterdessen, / ein wandernder chronist, / der nie ein land besessen / und keins je vermisst.“ (Landverlust. Frankfurt am Main 1993, S. 16) Nun ja: „Vielleicht übertreibe ich es auch, das mit der Fremdheit dort und hier. Es kann ja sein, ich mogle mir etwas vor, ich weiß es nicht.“ (Sienerth, „Dass ich …“, S. 270) Mitgebracht hat er einen Koffer voll Sand und einen Kopf voll Worte, mitgekommen ist die Frau, die ihm tragen hilft, ja ihn trägt, und die Tochter, die ihm Ausblicke auf die Zukunft schenkt mit ihren Kindern und ihren Bildern – auch wenn er manchmal kein Auge dafür hat. Denn überzeugen lässt sich Franz Hodjak schließlich nur von sich selbst, nur zu oft hat er Recht behalten, gar zum eigenen Befremden: „Ich drehe mich immer wieder um / nach mir und frage mich, ob ich / das bin.“ (Ehrenplatz …, S. 8)

Den deutschen Literaturbetrieb muss er nach einigen Erfolgen als ein Gleiches erkannt haben, wie es der rumäniendeutsche gewesen ist, zu dem er sich nur noch abzuringen vermag: „Ach ja, der rumäniendeutsche Literaturbetrieb, dies Schlamassel von Inzest. Der Schwager des Bruders hatte die Schwester seines Cousins eingestellt, etwa so lief es. Die Vetternwirtschaft hat nicht Ceauşescu erfunden, sondern die Siebenbürger Sachsen haben sie etabliert, etliche Jahrhunderte vor ihm. Über den Gräbern weht der Wind. Wo sind sie nur geblieben, die Rezensenten von einst?“ (Sienerth, „Dass ich …“, S. 273) Die Frage gilt nunmehr nicht nur jenen in Rumänien.

In einem Haus, „nur aus Türrahmen / gebaut“ (Ehrenplatz …, S. 10), in der Unbehaustheit nimmt er Aufenthalt, ein „rumäniendeutscher Türke …, also / ein balkanischer Würgengel, der in Island / sich wohlfühlt, in Frankreich und anderswo.“ (Die Faszination …, S. 89) Und dann, Wenn es dunkel wird, heißt es: „Es kommen die Jahre, die schneller vergehen.“ (Ich verirrte mich …, S. 126) Er hält sich, klopfend, am „bleistift“ fest, an der Schreibmaschine und, nach einigem Zögern, an der Computertastatur, krallt, ja beißt sich fest, mit immer neuen letzten Kräften, athletisch – je mehr gerade die Kräfte alters- und krankheitsbedingt schwinden. Der Dialektiker – am allerdialektischsten springt er mit sich selber um. Wenn man nicht mehr kann, dann muss man, erst recht.

Schon die schüttere Zitatenauswahl hier lässt erahnen, was er sich selbst in der Verzweiflung auferlegt hat. Zu dem Dutzend Gedicht- und Prosabände, dazu Kinderbüchern und Übersetzungen aus dem Rumänischen, die sich 1992 in dem Koffer voll Sand von „dort“ ballen, kommen in der zweiten Fremde „hier“ Bände mit Lyrik und Prosa (drei Romane, ein Monodrama) sowie Aphorismensammlungen hinzu – ein halbes Dutzend allein in seinen letzten drei Jahren! Festplatte und Schreibtisch hinterlässt er aufs Üppigste unaufgeräumt.

Poetisch hat er Rache genommen an dem, was man Schicksal nennt – indem er es, jenseits der vielen Worte oder gerade kraft der vielen Worte, mit Schweigen gestraft hat, denn: „Nach der Geburt lernt man zuerst reden und erst viel, viel später lernt man auch schweigen.“ (Das Glas gibt dem Wein die gewünschte Form. Aphorismen. Würzburg 2023, S. 75) Er hat es gelernt, ein Meister auch darin ist er geworden, man hört es auch jetzt, wenn man ein vermeintlich banales Straßenbild mit seinem durchdringend wachen Blick betrachtet: „Die Plastiktüten auf der Straße sehen mich an, / als wollten sie sagen, dass sie mich überleben werden.“ (Ich verirrte mich …, S. 90)

Zwischen Zeiten und Welten noch, im Jahr 1988 in Bukarest, erscheint in dem schmalen Band luftveränderung ein ebenso stilles Vermächtnis des Franz Hodjak, als habe er auch damals schon mehr gewusst, als habe er schon damals so leise werden wollen, wie er schließlich in seinen vielen letzten Worten geworden ist, ein abendliches gespräch mit dem birnbaum: „man wird uns vergessen, sag ich, vorausgesetzt, / dass jemand da sein wird, der uns vergisst.“ (S. 86)

Darin glimmt ein Fünkchen Hoffnung, dass selbst er nicht immer recht behält.

GEORG AESCHT ist Publizist, Übersetzer aus dem Rumänischen und dem Französischen sowie Herausgeber literarischer Werke. Lange Jahre war es als Redakteur der Kulturpolitischen Korrespondenz bei der Stiftung Deutsche Kultur im östlichen Europa tätig.